印鑑を使う場合、なるべく印影が傾かないよう真っ直ぐ押すことが求められます。その一方で、傾けて押す「おじぎハンコ」という習慣もあります。

印影つきの書類を上司に提出する際、おじぎハンコが必須と言われていますが、果たして本当なのでしょうか?

そこでこの記事は、おじぎハンコは社会人のビジネスマナーとして適切なのか紹介します。また、おじぎハンコの由来や注意点についてもまとめています。最後までご覧ください。

おじぎハンコを使うときのマナーや気を付けるべき注意点

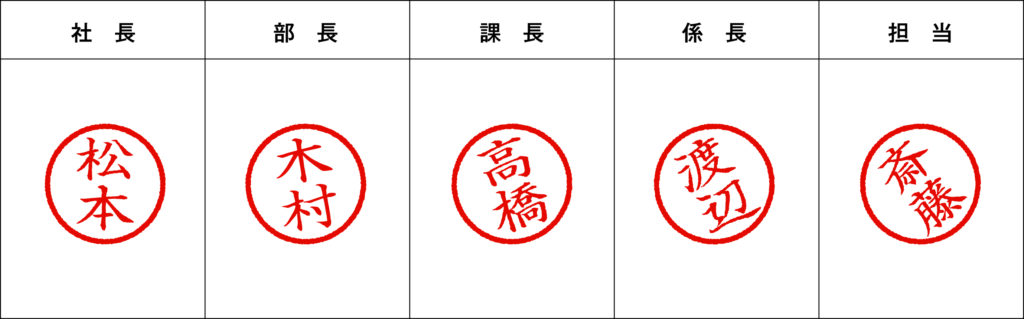

まず、おじぎハンコとは一体どういうものなのか、見ていきましょう。おじぎハンコとは、印影が左斜めになるように押したもので、社内文書や決裁書、稟議書など、階層の異なる複数人(課長・部長など)が押印する際におこないます。

上の図のように、斜めに傾けることで、隣に並ぶ上司の印影に向けて頭を下げているように見せます。上司に対して失礼がないように、書類上でも「頭を垂れてお辞儀をする」というルールのもとに使われます。

押すときの注意点は、階層が下の人ほど印影の傾きを大きくすること。例えば書類に「社長」「部長」「課長」「係長」「担当」の確認欄がある場合、担当者は係長の印影よりも左に傾けなければなりません。

おじぎハンコは、銀行や証券会社など一部の金融機関や官公庁などで使用が見られます。上下関係や礼儀、格式を重んじている企業や団体ほど、習慣として根付いているようです。とはいえ、すべての企業や団体でおじぎハンコを使っているわけではなく、あくまでもビジネスマナーの1つと捉えられます。

印影を傾けて押しても、印鑑そのものの効力が変わることはないので、角度を気にせずに使用する企業・団体の方が割合として多いでしょう。

おじぎハンコはいつ誕生したの?歴史や由来は?

「目上の上司へ敬意を表す」ために用いられているおじぎハンコ。この慣習はいつ生まれたのでしょうか?実は、おじぎハンコの歴史や由来は明確にされていません。おじぎハンコが使用されている金融業界では、通常の民間企業よりも上下関係が厳しいと言われています。

例えば、融資を通すなど意思決定の際は常に上司の判断を仰ぎます。金融業界のルールは一般的な常識と少し異なることがあります。そういう環境だからこそ、稟議書などの書類を上司に提出するとき、おじぎハンコが慣習として根付いたのかもしれませんね。

いずれにしても、上下関係を求められる日本の風土が関係していると言えるでしょう。

おじぎはんこはくだらない?ネットユーザーの意見は賛否両論

印影を傾けて押すことで、相手への尊敬を表現するおじぎはんこ。長らく一部の業界で使われてきましたが、テレビ番組やSNS、ネットニュースなどで取り上げられたのをきっかけに、世の中に広く知れ渡るようになりました。

その慣習について、世間では賛否両論の意見が飛び交っています。以前、テレビ番組でおじぎはんこについて放映された後、ネットを中心に大きな反響がありました。

多かったのが「くだらない」、「社畜魂だな」、「気持ち悪い」、「マナーじゃなくてただの悪習」など否定的な意見です。

その一方で、「会社によっていろいろなマナーがあって面白い」、「右肩上がりというゲンを担いで、右に傾けて捺す慣習もある」といった書き込みもありました。

どのような意見であっても、使い方ひとつでこのような表現ができるのが、ハンコの魅力なのかもしれません。

おじぎハンコをきれいに押す方法

印鑑を押すとき、「印影がかすれてしまう」「にじんでしまう」という方は少なくないでしょう。せっかくおじぎハンコを押しても印影の見映えが良くなかったら、社会人としてカッコ悪いですよね。実は、おじぎハンコをきれいに押すにはコツがあります。ポイントは次の3つです。

1、印鑑を正しく持つ

2、朱肉をポンポンと付ける

3、捺印マットを敷いて「のの字」式で押す

印鑑を持つときは、親指の腹と人差し指と中指の3点で支えましょう。力まずにリラックスした状態で印鑑を持つことが大切です。

このとき印面が左斜めになるように傾けておきましょう。

朱肉の使い方にもコツがあります。印面に朱肉を強く押しつけるのではなく、ポンポンと優しく何度も印面に朱肉をなじませて、全体にムラなく付けるようにします。印鑑と朱肉をそれぞれ手に持ち、印面を上に向けたまま、朱肉をひっくり返してトントンと印面に付けるやり方がおすすめです。

適度に朱肉が印面に付くので、印影のかすれや滲みが起きにくくなります。押すときは、ぐらつきのない机の上でおこなうようにしましょう。また、紙の下にクッション性のある捺印マットを敷くと鮮明に押すことができます。

※捺印マットがなければ、分厚い雑誌やノートでも代用できます。

文字の上下を確認したら、紙の上に印面を下ろします。そして、適度な力加減で紙に印鑑を押しつけたまま、「の」の字を書くイメージで印面の重心を動かします。こうすると、まんべんなく印面が対象物と接するので、きれいな印影が得られます。印面の重心を少しずつずらしてバランスよく移動させること、力を入れ過ぎないように押すことがコツです。

「印影を傾けずにまっすぐ押したい」という方は鏡が便利です。まず、押す紙の上に小さな鏡を載せて印鑑を持ちます。次に印面が鏡に映るように固定して、まっすぐに印面が映ったらそのまま鏡を外して紙に押します。これで歪むことなくまっすぐ押せるようになります。

コツさえつかめば、誰でもきれいに印鑑を押すことができるので、チャレンジしてみてください。

※印鑑ではなく、ネーム印などの浸透印を使う場合は、通常の押し方できれいな印影が得られます。

試し押しして、インクの残量が十分に足りているか確認しましょう。

おじぎハンコは一部の業界で使われているマナー

ここまで、おじぎハンコについて詳しく紹介しました。

おじぎハンコとは上司へ敬意を表すため、左斜めに印影を傾けて押す行為のこと。稟議書や決裁書など確認欄に押すときに用います。こうすることで、隣に並ぶ上司の印鑑に向けて頭を下げているように見せます。

一般的なビジネスマナーではなく、金融機関や官公庁など一部の業界でルール化されています。これから社会人となる方は、自身が属する会社・団体でおじぎハンコのマナーが必須なのか、確認しておくと安心です。